来源:网易新闻2023年10月25日

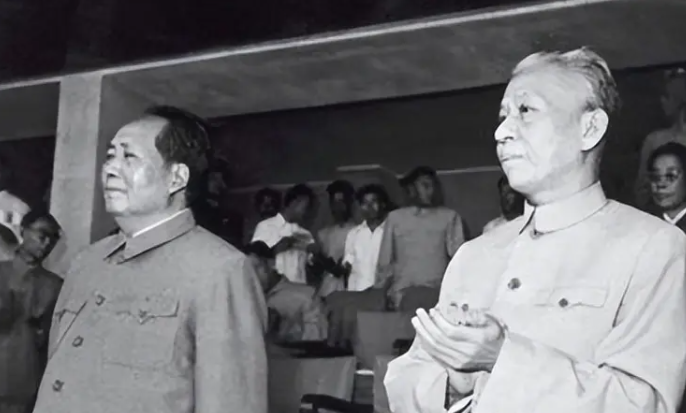

1970年12月,毛主席与美国友人埃德加•斯诺有着一段不经意却极为重要的交谈。

“你什么时候明显地感觉到必须把刘少奇这个人从政治上搞掉?”

“那就早啰!1965年1月,《二十三条》发表。《二十三条》中间第一条说‘四清’的目标是整党内走资本主义道路的当权派,当场刘少奇就反对!”

简短的交谈明确了一件事,便是刘少奇被打倒的悲剧根源。

一方面,这场悲剧不应该完全归咎于所谓的“毛主席想要夺权”,另一方面,也不能完全归咎于林彪、江青等人的挑拨离间,恰恰是1964年两位领导人因为政见分歧发生当面冲突后,使得两人的关系甚至是中国政治局势都发生了惊天逆转。

熟悉这段过往的人们都很清楚毛主席与刘少奇的关系发展,他们曾是最亲密的战友,因为在“三面红旗”认识方面发生分歧后出现嫌隙,直到十年动荡来袭促使刘少奇充当其冲。

笔者今天想要聊一聊的便是人们常常忽略的“四清”运动,也就是1964年毛刘当面冲突的根源,值得注意的是,“四清”对于日后局势发展起到的重要影响才最发人深省。

60年代初期,为了解决“大跃进”造成的困难局面,党中央承担着调整国民经济的重任,在此过程中,刘少奇、陈云、邓小平等中央领导人提出了“包产到户”的理念,可在毛主席看来,这就是彻头彻尾的资本主义,已然涉及到新中国的根本。

虽说“包产到户”在全国上下产生了一定的成果,鉴于国际掀起反对修正主义的浪潮,再结合国内局势,毛主席认定,当前继续搞一场社会主义教育运动,正如他在1962年6月说的那样。

“我们要用心研究、提高警惕,无论是老干部还是年轻人,都要进行教育。要从现在开始讲,无时无刻强调,每次中央开会都要讲,保证我们能够走在一条清醒的马克思列宁主义路线上!”

事实上,针对于当年死灰复燃的“单干风”、“黑暗风”、“翻案风”,展开一场社会主义教育也算是顺理成章。

运动初期,毛主席的态度还是极为谨慎的,可随着运动开始后各种极端事件频发,他对于这场运动的看法也发生了改变,眼看中苏关系的不断交恶,他在提出“双十条”后,“四清”运动正式拉开大幕。

1964年5月召开的中央工作会议上,中央领导人们对于国内局势做出更加严重的估计,促使“四清”运动明显往“左”转,还因此成立“四清”、“五反”指挥部,由刘少奇挂帅。

9月18日,随着“后十条”修订草案的正式下发,再加上刘少奇做出的一系列指示和政策,使得“四清”运动出现了严重的“左”倾错误。

就这样,“大兵团作战”、“扎根串连”、“开展夺权斗争”、“强调干部蹲点”等等方式成为运动主流形式,对此,毛主席表示支持与认可的同时也对某些做法产生了不同的看法及不满。

随着各地不断将“四清”运动出现的严重“左”的错误反映给党中央后,加上毛主席与刘少奇先前就出现的嫌隙,两人的政见分歧开始从隐秘走向公开。

1964年底,中央政治局召开讨论农村社教问题的工作会议,两位领导人的各执己见就已经到了互不相让的地步。

在毛主席看来,这场运动是两个阶级、两条路线的斗争,是社会主义与资本主义的矛盾,运动的重点是整党内走资派,尤其在农村,走资派和群众之间的矛盾是敌我矛盾。

对此,刘少奇表示不赞成,在他看来,走资本主义道路的人的确存在,可不应该被称之为“派”,一旦涉及到“派”的问题,就极有可能变成“从上到下一大片”。

不仅如此,刘少奇在之后还在毛主席讲话时进行了插话。

“有人说是两类矛盾交叉,情况很复杂,主要是‘四清’和‘四不清’的矛盾,还是有什么矛盾解决什么矛盾好,一切从实际出发,不要什么都上升为敌我矛盾!”

此言一出,毛主席再也无法控制心头怒火,随即大发雷霆。

“有两本书,一个叫党章,一个叫宪法,我有参加会议和发言的权利。可是,一个人不叫我开会,一个人不叫我讲话!”

之所以毛主席会如此说,也是因为负责组织会议的邓小平在会前曾好心提醒“毛主席身体不好,可以不必参加了”,如此一来,刘少奇与邓小平在政治局的处境变得极为尴尬起来。

虽说刘少奇在后来的政治局会议上做出深刻自我批评,可毛主席依旧认定,这并非是对他个人的不尊重,而是“修正主义和反修正主义的问题”。

也就是从此时开始,毛主席暗下决心,必须要在中国展开“反修防修”政治举措,以及重新遴选接班人。

如今回看,那一次中央工作会议才是毛主席对刘少奇彻底失去信任的转折点。

虽说之后的一年多时间里,刘少奇依然在主持党中央的一线工作,可毛主席在一些重大决定问题上已经不再与刘少奇及其他常委通气,而是着手为新斗争进行准备,也就是十年动荡的酝酿阶段。

可悲的是,毛主席的确采取了阶级斗争的办法解决了他与刘少奇的矛盾分歧,可这也终究酿成了刘少奇乃至举国上下一场本可以避免的惨剧发生。