来源:古道地图 2025年07月21日

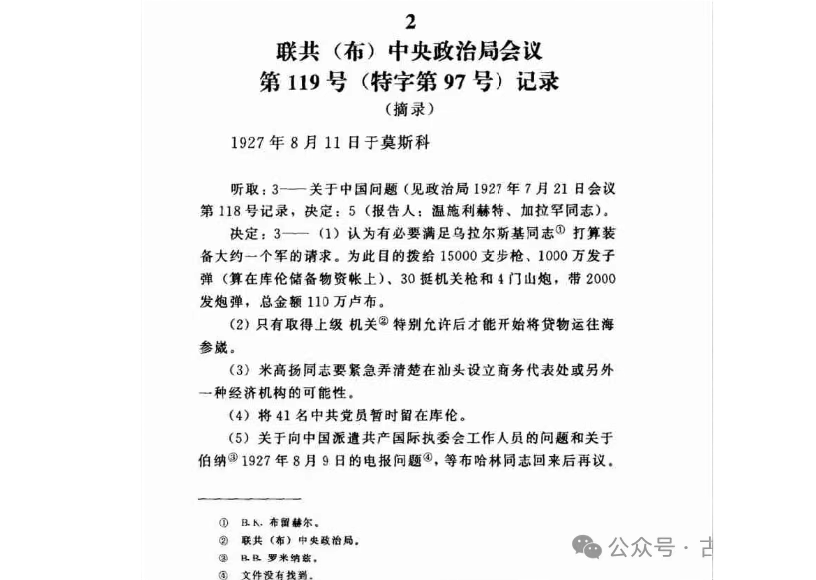

1927年8月11日联共(布)中央政治局会议第119号(特字第97号)记录(摘录):听取:3——关于中国问题(见政治局1927年7月21日会议第118号记录,决定:5(报告人:温施利赫特、加拉罕同志)。

决定:3——(1)认为有必要满足乌拉尔斯基同志打算装备大约一个军的请求。为此目的拨给15000支步枪、1000万发子弹(算在库伦储备物资帐上)、30挺机关枪和4门山炮,带2000发炮弹,总金额110万卢布。

(2)只有取得上级机关特别允许后才能开始将货物运往海参崴。

(3)米高扬同志要紧急弄清楚在汕头设立商务代表处或另外一种经济机构的可能性。

(4)将41名中共党员暂时留在库伦。

(5)关于向中国派遣共产国际执委会工作人员的问题和关于伯纳1927年8月9日的电报问题,等布哈林同志回来后再议。

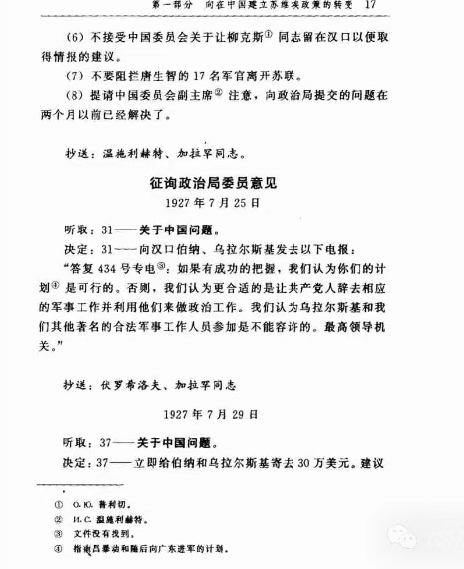

(6)不接受中国委员会关于让柳克斯同志留在汉口以便取得情报的建议。

(7)不要阻拦唐生智的17名军官离开苏联。

关于 “唐生智的 17 名军官” 的具体姓名,目前公开的历史档案(包括您提及的联共(布)中央政治局会议记录)中并未记载详细名单,这与当时秘密联络的历史背景有关 —— 此类人员信息多通过内部渠道传递,未留存公开名录。

从历史脉络推测,这 17 名军官应是唐生智部在大革命期间派往苏联学习军事的骨干。唐生智作为北伐时期的重要将领,曾积极联俄联共,其部队中不少军官接受过苏联军事顾问的训练,部分人被选派赴苏深造,学习现代军事理论与战术。

至于 “后来” 的去向,结合时代背景可作合理推断:

1.回国参与内战:1927 年大革命失败后,唐生智一度反蒋,这些军官大概率在 1927-1928 年间回国,参与唐部与南京国民政府的战事。1929 年唐生智兵败下野后,其部队被整编,这些军官或分散到其他军阀部队,或脱离军界。

2.政治立场分化:受当时复杂局势影响,部分军官可能转向共产党领导的革命队伍(如唐生智旧部中就有陶铸等后来加入中共的将领),另一部分则继续留在国民党阵营,甚至在抗战中投身正面战场。

由于缺乏直接档案佐证,具体轨迹已难详考,但这一记载侧面反映了大革命时期中苏军事交流的复杂性 —— 即使在合作出现裂痕时(1927 年 7 月后国共关系破裂),苏联仍对部分国民党军官保持有限度的 “放行”,体现了其外交策略的灵活性。

(8)提请中国委员会副主席注意,向政治局提交的问题在两个月以前已经解决了。抄送:温施利赫特、加拉罕同志。

1927年7月25日 征询政治局委员意见:听取:31——关于中国问题。决定:31——向汉口伯纳、乌拉尔斯基发去以下电报:“答复434号专电:如果有成功的把握,我们认为你们的计划是可行的。否则,我们认为更合适的是让共产党人辞去相应的军事工作并利用他们来做政治工作。我们认为乌拉尔斯基和我们其他著名的合法军事工作人员参加是不能容许的。最高领导机关。”抄送:伏罗希洛夫、加拉罕同志。

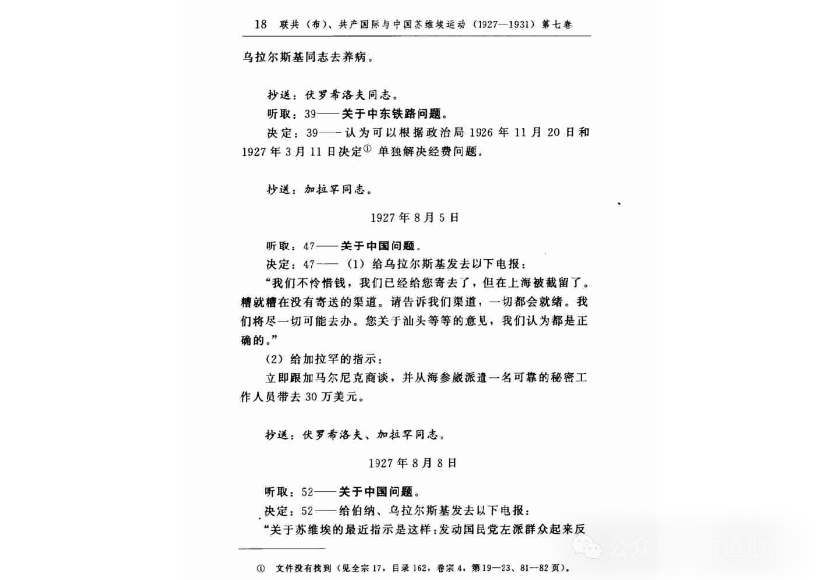

1927年7月29日 听取:37——关于中国问题。决定:37——立即给伯纳和乌拉尔斯基寄去30万美元。建议乌拉尔斯基同志去养病。抄送:伏罗希洛夫、加拉罕同志。1927年8月5日 听取:47——关于中国问题。决定:47——(1)给乌拉尔斯基发去以下电报:“我们不怜惜钱,我们已经给您寄去了,但在上海被截留了。糟就糟在没有寄去的渠道。请告诉我们渠道,一切都会就绪。我们将尽一切可能去办。您关于汕头等等的意见,我们认为都是正确的。”

(2)给加拉罕的指示:立即跟加马尔尼克谈,并从海参崴派遣一名可靠的秘密工作人员带去30万美元。抄送:伏罗希洛夫、加拉罕同志。

1927年8月8日 听取:52——关于中国问题。

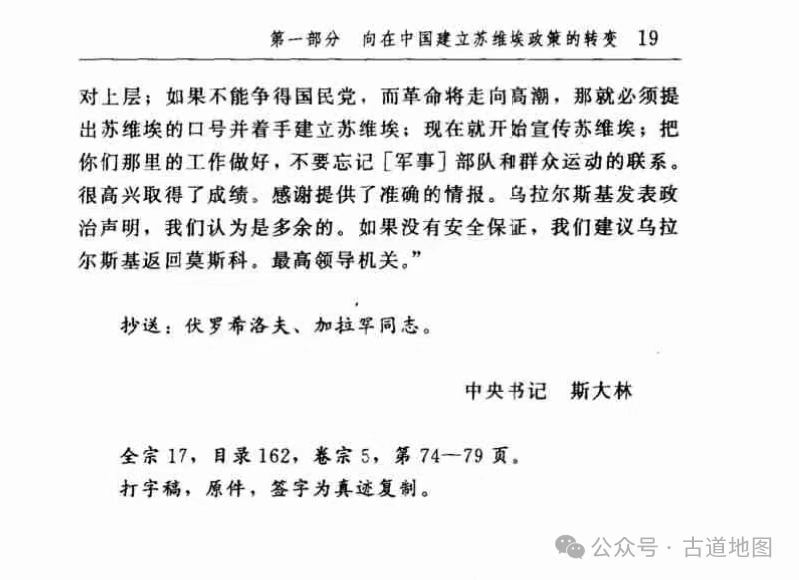

决定:52——给伯纳、乌拉尔斯基发去以下电报:“关于苏维埃的最近指示是这样:发动国民党左派群众起来反对上层;如果不能争得国民党,而革命将走向高潮,那就必须提出苏维埃的口号并着手建立苏维埃;现在就开始宣传苏维埃;把你们那里的工作做好,不要忘记[军事]部队和群众运动的联系。很高兴取得了成绩。感谢提供了准确的情报。乌拉尔斯基发表政治声明,我们认为是多余的。如果没有安全保证,我们建议乌拉尔斯基返回莫斯科。最高领导机关。”抄送:伏罗希洛夫、加拉罕同志。中央书记 斯大林全宗17,目录162,卷宗5,第74—79页。打字稿,原件,签字为真迹复制。1927 年南昌起义后联共(布)中央政治局会议记录中人物注释

1. 温施利赫特(Kliment Voroshilov,1881–1969)

身份:联共(布)中央政治局委员、苏联军事委员会副主席,1925 年起任苏联陆海军人民委员,是斯大林时期核心军事领导人之一。

与中国革命关联:在 1927 年中国大革命期间,参与联共(布)对中国军事援助的决策。会议记录中多次出现其姓名,显示他深度参与对中国革命的武器装备援助(如批准向乌拉尔斯基提供 1.5 万支步枪等物资)和军事顾问派遣的统筹工作,是苏联对华军事支持的关键决策者之一。

2. 加拉罕(Lev Karakhan,1889–1937)

身份:苏联外交家,时任联共(布)中央委员、苏联副外交人民委员,曾参与起草《加拉罕宣言》(1919 年、1920 年),主张废除沙俄在华不平等条约,对中苏关系影响深远。

与中国革命关联:1927 年作为苏联外交系统核心人物,负责协调对华外交与革命援助的衔接。会议记录中其姓名频繁出现在 “抄送” 名单中,表明他是联共(布)对华政策的重要执行者,尤其在处理苏联与国民党左派、中共的秘密联络(如汕头经济机构设立、资金输送渠道等)中发挥关键作用。1937 年在斯大林肃反中被处决,后平反。

3. 乌拉尔斯基(可能为Владимир Уральский,具体身份存疑)

身份:推测为苏联派驻中国的军事顾问或驻华军事代表团负责人(姓名译法存在争议,部分档案记为 “沃罗夫斯基”),1927 年活跃于武汉国民政府统治区,直接参与对中共武装和国民党左派军队的军事指导。

与中国革命关联:从会议记录看,他是苏联对华军事援助的具体接收和执行者,曾请求为中国革命武装 “装备一个军”,并主导与伯纳协调南昌起义前后的军事行动(如汕头相关部署)。联共(布)对其态度复杂:既提供资金(30 万美元)和武器,又担心其安全(建议 “无安全保证则返回莫斯科”),反映苏联对在华顾问风险的谨慎考量。

4. 米高扬(Anastas Mikoyan,1895–1978)

身份:联共(布)中央政治局委员,长期负责苏联贸易与经济工作,是斯大林时期核心领导层成员之一。

与中国革命关联:会议记录中被指派 “紧急弄清楚在汕头设立商务代表处或经济机构的可能性”,显示其负责协调苏联对华援助的经济渠道建设。汕头作为南昌起义部队计划抵达的目标,其经济机构实际是苏联为武装援助和物资转运设立的秘密据点,米高扬的参与凸显苏联对该战略节点的重视。

5. 布哈林(Nikolai Bukharin,1888–1938)

身份:联共(布)中央政治局委员、共产国际执委会委员,马克思主义理论家,1920 年代苏联 “右倾” 代表人物,主张渐进式建设社会主义。

与中国革命关联:1927 年是共产国际对华政策的重要决策者之一,会议记录提到 “关于向中国派遣共产国际执委会工作人员的问题等布哈林回来后再议”,表明他在共产国际驻华人员调配(如军事顾问、政治代表)中拥有决策权。其主张在 1927 年下半年逐渐倾向于支持中共独立发展武装,与斯大林的 “联蒋” 路线存在微妙差异。1938 年在肃反中被处决,1988 年平反。

6. 柳克斯(可能为Георгий Люкс,具体身份待考)

身份:推测为苏联派驻汉口的情报人员或低阶顾问,负责收集国民党左派内部动态和武汉国民政府的政治情报。

与中国革命关联:会议记录提到 “不接受中国委员会关于让柳克斯留在汉口以便取得情报的建议”,显示其情报工作未获联共(布)高层认可,可能因 1927 年 7 月汪精卫 “分共” 后汉口局势恶化,苏联认为其继续停留风险过高,反映苏联对武汉情报网收缩的决策。

7. 伏罗希洛夫(Kliment Voroshilov,1881–1969)

身份:联共(布)中央政治局委员、苏联军事委员会主席,与斯大林关系密切,是苏联红军的重要缔造者之一。

与中国革命关联:1927 年作为苏联军事最高领导层成员,参与对华军事援助的最终审批(如批准向伯纳、乌拉尔斯基寄送 30 万美元),其姓名多次出现在 “抄送” 名单中,表明他对苏联驻华军事顾问团的行动拥有监督权,是确保援助物资和资金按计划输送的核心人物。

8. 伯纳(可能为Бернард,具体身份存疑)

身份:推测为苏联派驻汉口的高级政治顾问或共产国际驻华代表(一说为罗明纳兹的化名,存争议),1927 年负责协调中共与国民党左派的关系。

与中国革命关联:从会议记录看,他是联共(布)与中共、国民党左派的关键联络人,直接接收苏联关于 “苏维埃口号宣传”“群众运动与军事部队联系” 等指示,并向莫斯科汇报中国革命动态(如 “提供准确情报” 被会议肯定)。其活动轨迹与南昌起义前的准备工作高度重合,可能参与了起义的早期策划协调。

9. 加马尔尼克(Yan Gamarnik,1894–1937)

身份:苏联红军政治部主任、联共(布)中央委员,负责红军政治工作和军事教育,1937 年自杀。

与中国革命关联:会议记录中被加拉罕约谈,协调从海参崴派遣秘密工作人员向中国输送 30 万美元,显示其参与苏联对华援助的秘密渠道建设。作为红军政治系统核心人物,可能还参与了对驻华军事顾问的政治培训和纪律监督。

10. 斯大林(Joseph Stalin,1878–1953)

身份:联共(布)中央总书记、苏联最高领导人,1927 年主导联共(布)对华政策。

与中国革命关联:会议记录末尾标注 “中央书记 斯大林”,表明所有决策均经其最终审定。1927 年他对中国革命的态度经历从 “联蒋” 到有限支持中共武装的转变,会议中 “是否允许军事工作人员参与中国革命”“苏维埃口号宣传时机” 等决策,均体现其对中国革命的务实(甚至功利)考量,直接影响了南昌起义前后苏联的援助力度和策略调整。

补充说明

以上人物中,部分姓名因档案翻译差异存在争议(如 “乌拉尔斯基”“伯纳”),其具体身份需结合更多俄文原始档案进一步考证。但从会议记录的语境看,他们均为 1927 年联共(布)对华政策的核心参与者,其决策直接影响了苏联对南昌起义、中共武装发展的援助力度,是理解中苏革命关系的关键历史节点人物。