作者:朗匪远 2023/11/10

在古代历史的长河中,周初时期的政治风云变幻令人瞩目。最新的清华简出土文献揭示了关于管仲身世的惊人真相,让我们重新审视这位古代政治巨擘的来历。

引子:危机四伏的中原,管仲挺身而出

大约2600多年前,中原大地风雨飘摇。狄戎肆虐北方,楚国南下威胁,华夏文明岌岌可危。在这危机四伏的时刻,一位名叫管仲的政治家与齐桓公携手,率领诸侯尊王攘夷,保卫了当时的华夏文明。

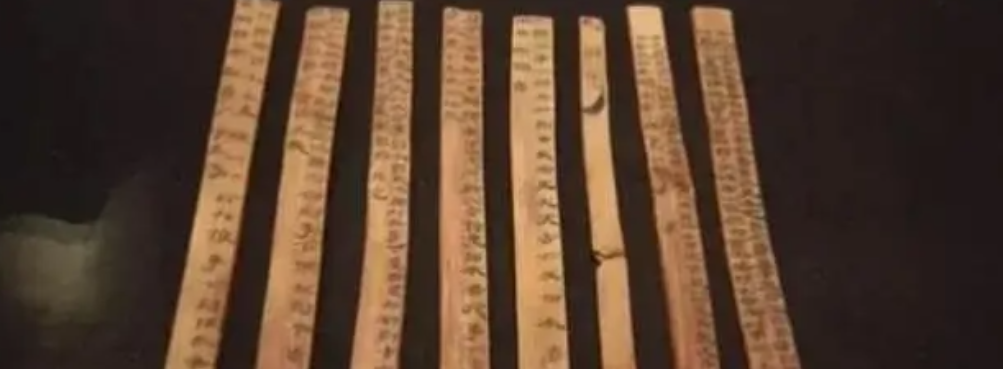

管仲的身世之谜:清华简的惊人发现

关于管仲的身世,历史上存在两种不同的说法,一说是管叔鲜之后,一说是周穆王庶子之后。清华简的发现为这一疑问提供了重要的线索。根据清华简,周武王分封诸侯时,其中一个诸侯是管国,封地位于今天的河南郑州管城区,由周武王的三弟姬鲜统治。这一发现为我们揭示了管叔的祖先身份提供了关键的信息。

周初分封的原因:生产力的制约与分封制度

为了有效统治,周武王在分封诸侯时遵循了一定的原则。根据当时的生产力约束,他将大片土地分封给功勋卓越、宗亲盟友等诸侯,形成了分封制度。这样的制度使得周朝能够在可掌控的范围内行使权力,同时也依赖于诸侯的支持。

管叔与三监之乱:权谋与政治风波

然而,周武王英年早逝,留下未成年的周成王。在这个背景下,周公旦代为摄政,但这引起了管叔的猜疑。管叔认为自己应该在朝中有更多发言权,而周公旦的独揽大权可能导致篡权。这种猜疑最终演变成了“三监之乱”,一场叛乱爆发。

清华简的新发现:管叔与武庚的盟约

清华简揭示了一个令人费解的事实:管叔与武庚竟然结盟,发动了反周的叛乱。这让人难以理解,为什么姬姓的管叔会与武庚联手推翻周朝?难道只是因为猜疑周公旦可能篡权?

新解读:权谋背后的深意

或许,这场叛乱不仅仅是对周公旦的猜疑。管叔或许看到了自身在新政权中的位置不保,于是选择与武庚合谋,试图通过推翻周朝来重新分配政治势力。这种权谋背后的深意使得整个叛乱事件更加扑朔迷离。

结语:清华简的重大发现改写历史观

清华简的发现为我们解开了周初叛乱的层层谜团,也使得我们对管仲的身世有了更清晰的认识。管仲的政治智慧与权谋背后的真相,构成了古代历史中一个鲜为人知的故事。这一重大发现改写了我们对周初历史的认知,也让我们更加深入地理解古代政治的复杂性与不可预测性。在这个令人惊叹的历史画卷中,管仲的身世之谜将继续引发学者们的研究与思考。

这篇文章以清华简的发现为切入点,深入剖析了管仲身世的复杂性和他在周初叛乱中的角色。通过描绘当时中原地区的危机,突出了管仲作为华夏文明的保护者的历史贡献。整体结构清晰,逻辑严密,以引子、管仲身世之谜、周初分封原因、三监之乱、清华简的发现等多个部分有机连接,使读者在文章中能够逐步深入理解周初时期的历史。

首先,文章在引子中通过简洁而生动的语言,将读者引入古代中国政治风云的局势,使整个故事显得更为引人入胜。这样的引子不仅激发了读者的兴趣,也为后续的叙述提供了一个清晰的历史背景。

其次,对于管仲身世之谜的讨论,文章从历史上两种说法出发,辩证地分析了管史的来源和郑樵对周穆王后代的看法,为读者呈现了多重可能性。这种思辨性的分析既考虑了文献记载,又引入了清华简的新发现,使得文章更富有深度和独特性。同时,对于管叔的身世,文章也从商朝时期的封地制度入手,解释了为何姓氏来源于封地名称,为读者建立了一个清晰的历史背景。

关于周初分封的原因,文章涉及到了周武王分封的原则,以及生产力对于政治制度的制约。通过对古代生产力的讨论,读者更好地理解了为何周武王要采用分封制度,这是文章成功的一个亮点。

在讨论三监之乱时,文章通过对管叔的疑虑和周公旦的威胁分析,为读者呈现了叛乱的复杂性。同时,对于霍叔、蔡叔的处境进行分析,使得整个三监之乱的历史画面更加完整。这样的描写使得读者更加深入地理解了当时政治体制的不稳定性。

最后,文章通过清华简的发现,揭示了管叔与武庚的盟约,对于三监之乱的背后动机进行了更为深入的解读。这一新发现在文章中的运用使得整个叙事更加生动,读者对于周初时期的叛乱事件充满了好奇与探求。

总的来说,这篇文章以新发现为依托,通过对周初时期的历史事件进行深入剖析,成功地还原了当时的政治风云。读者在阅读过程中能够逐步了解周初时期的政治环境,对于管仲这一历史人物的身世之谜也得以揭示。文中逻辑清晰,层层递进,结构紧凑,用词准确,是一篇富有深度和洞见的历史评论文。