来源:灵寒青文2025年7月8日

一个女人得有多特别,才会让两个男人,一生都忘不了她?

一个是她青春年少时的初恋,即便没能走到一起,却在她去世后坚持扫墓十三年,从不间断;

另一个是她的丈夫,在她离世后终身未娶,孤独度日三十年。

而这,就是真实发生在王世瑛身上的故事。

那么,她究竟有什么样的魅力,她的人生又到底有什么特别之处?

王世瑛

新时代女性

1899年,王世瑛出生在福州。

在那个男尊女卑的时代,许多家庭或许会为降生的是女儿而愁眉不展,但王家不同。

王家是福州有名的书香世家,世代官宦,门第赫赫,家中也自有女儿当自强的教育氛围。

她的父亲任职教育部,是地方士绅中颇有声望的人物,对这个聪明伶俐的女儿更是寄予厚望。

得益于此,王世瑛识字早,性子稳,听说读写样样精通,尤以作文为长。

11岁那年,王世瑛考入福州女子师范。

但王世瑛是同学中的“异数”,她一袭旗袍配以及腰长发,举止大方、性情温婉,待人接物不卑不亢,却在笔下锋芒毕露。

无论是诗词散文还是议论文,她都信手拈来。

她常在学校的黑板报上发表文章,也在福州的地方刊物上崭露头角。

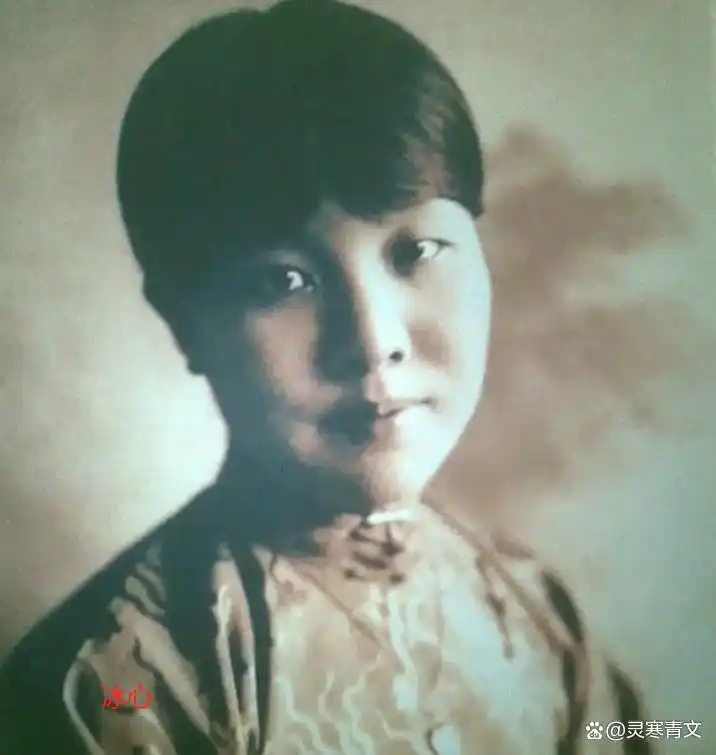

在福州女子师范期间,她还结识了冰心。

1917年,18岁的王世瑛,以优异成绩考入北京女子师范大学,成为第一代新式女大学生之一。

北女师是当时女子高等教育的重镇,在五四运动前后,这所学校更成为思想启蒙和新文化传播的重要阵地。

王世瑛一入校,便以才情和组织能力脱颖而出,不久便成为学生会主席。

她穿梭于校内外的演讲集会之间,带领女同学投身社会运动,倡导妇女独立解放,用演讲和文字为“新女性”发声。

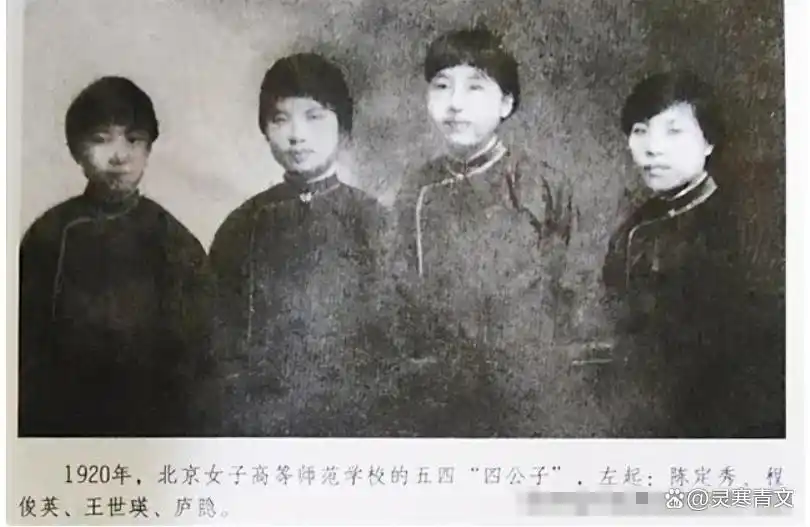

同时,在那个新文化时代,北女师涌现出一批批才华横溢的女子,冰心、庐隐、程俊英、陈定秀……

她们在文坛熠熠生辉,成为那个时代最独特的风景线,王世瑛亦在其中,以稳重的气质和深厚的国文功底,成为众人敬重的“女中君子”。

与此同时,这样的她,也让郑振铎所震撼。

门不当户不对

王世瑛和郑振铎的初次相遇,是在1919年,

那一年,五四运动席卷北京城,青年们涌上街头呼喊爱国口号,学生会主席王世瑛也冲在了最前头。

而就在一次福建籍同乡会的演讲集会上,她听到了那个名字郑振铎。

郑振铎衣着简朴,嗓音不大却字字铿锵,谈论起文学与民族时充满激情。

他的目光扫过观众席时,恰好定格在那个静静听讲的女子身上。

那之后,王世瑛常收到署名“Z.Z.D”的来信,信中没有海誓山盟,只是谈读书心得、讲文艺趣味,却字字句句流露出欣赏与思念。

就这样,两人频频通信,有时一封信会写上几千字。

之后,郑振铎鼓起勇气向王世瑛表白,但她并未立刻答应,她心中清楚,这不是一场可以任性做主的恋爱。

王家是福州名门望族,代代为官,出过状元,家族根深蒂固的门第观念早已渗入骨血。

果然,当她鼓起勇气将郑振铎的名字写进家书时,迎来的是母亲不容置疑的回绝。

郑振铎当然想过带她私奔,但他清楚,爱情若没有祝福,只会化作双方一生的牵累。

他不愿让她背负“忤逆不孝”的骂名,更不愿看她从深宅贵女沦为柴米油盐间的黄脸妇。

于是,两人谁都没有再多说一句决绝的话,只是信越来越少,字也越来越短。

最终,那条曾缱绻往来的邮路,归于沉寂。

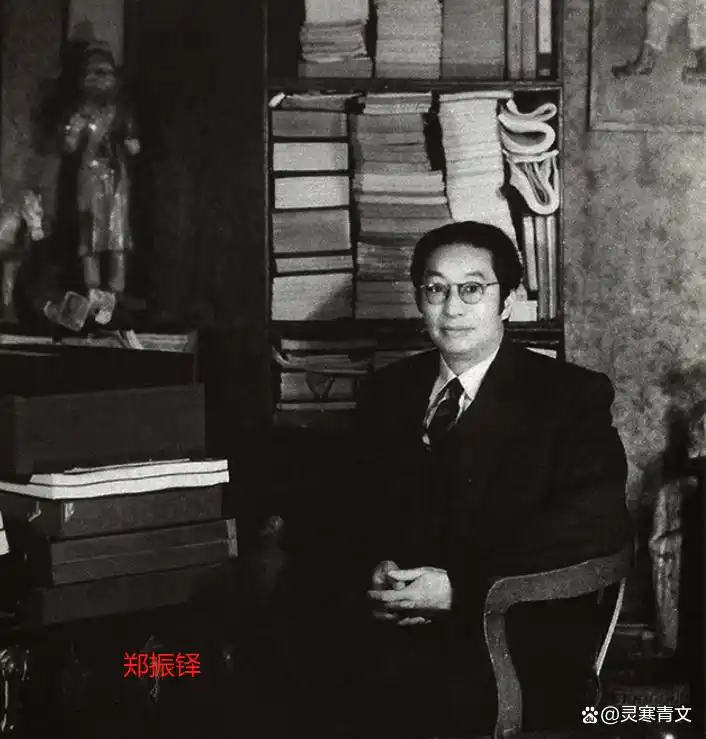

几年后,郑振铎在神州女校任教时认识了高君箴,他娶了她,婚礼热闹而体面。

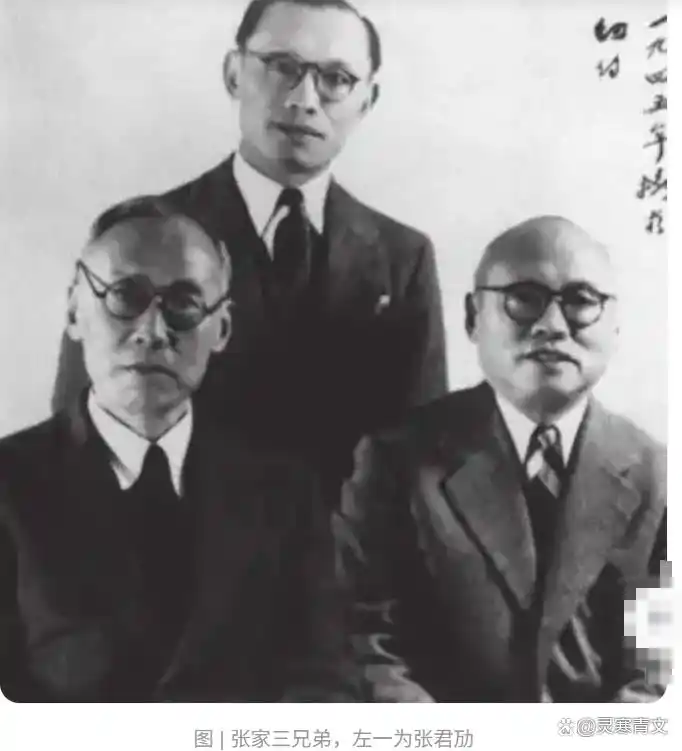

而王世瑛则遇到了张君劢。

风雨同行

1923年,北京的学术界异常热闹,只因泰戈尔即将来华。

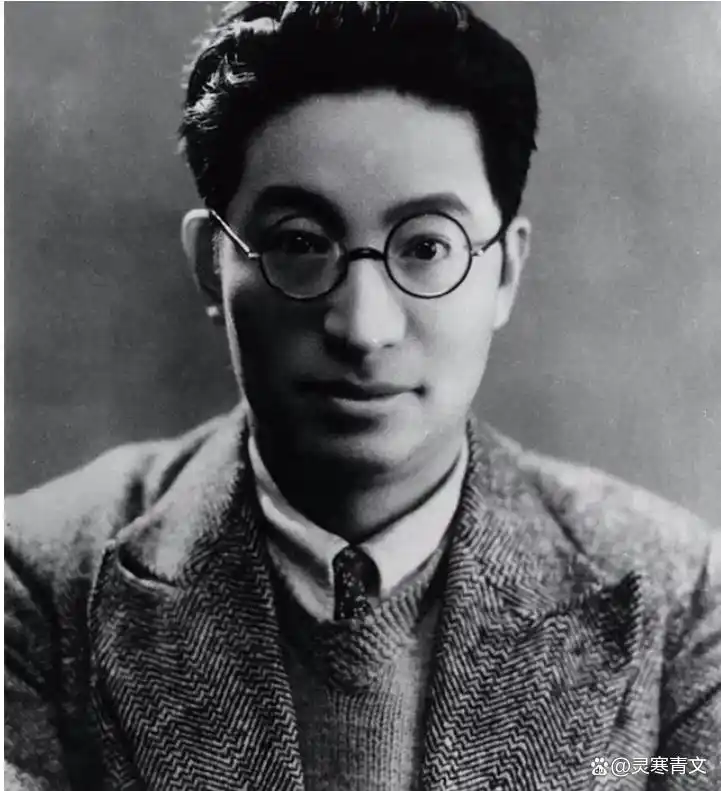

之后,在清华大学的一次“人生观”讲座上,一位哲学家提出:“科学可以探索万象,却无法解答人生的意义。”

台下哗然,而那位不惧争议、目光沉稳的演讲者,正是张君劢。

彼时的王世瑛,已是北女师国文系毕业的才女,正在参与文化活动筹备。

她站在会场角落,望着讲台上那位衣着考究、神采飞扬的中年绅士,只觉其人言辞不俗,气度不凡。

张君劢早年留学日本、德国,学识渊博,精通德语、日语、英语,却偏爱用古典中文撰写论文,是一个徘徊在现代与传统之间的“矛盾体”。

而王世瑛,虽出身名门,却深受新文化熏陶,处事柔中带刚,讲话有条有理,不疾不徐。

两个看似不同世界的人,却因为相似的孤独、相通的志趣,而越走越近。

张君劢深知自己的身份,他不是未经世事的少年,而是一位已婚却婚姻名存实亡的丈夫。

他和原配沈氏分居多年,情感早已淡薄。

于是,他对王世瑛展开了一场极其郑重的追求,不是俗套的甜言蜜语,而是一封封工整严谨、情意深沉的书信。

王世瑛并非不动心,只是过往太过沉重,她不敢贸然再许一生之诺,怕再次受伤,更怕辜负旁人。

于是她写信给远在大洋彼岸的好友冰心,冰心收到信时正卧病在床。

她素未谋面张君劢,只知此人学识出众,文章有骨,朋友既已动心,她又何忍令这段姻缘错失?

于是她回信一句:“若无家门之忧,何妨一诺千金?”这一句,成了王世瑛心中压着的那一枚秤砣,终于落地。

1924年,她答应了张君劢的求婚,不久之后,她带着福建女师的学生赴江浙参观,张君劢则一路陪伴。

他奔走于会议与演讲之间,却每日雷打不动抽时间与她见面,一起谈诗词、论哲学,甚至一起为学生规划未来。

1925年,张君劢正式与原配离婚,王世瑛披上嫁衣,成了这位玄学学者的夫人。

婚后,王世瑛淡出文坛,回归家庭,不再笔耕不辍,却在张君劢的事业背后默默扶持。

她打理家务,抚养子女,更在他筹办学校、创办刊物之际出谋划策,是他最稳固的后盾。

1929年,当张君劢因《新路》杂志遭打压、在街头被绑架时,是她冷静果断联络各方,亲自找杜月笙、章太炎求助,才换回丈夫平安。

那一役过后,张君劢虽安然归来,却落下了终身跛足。

自那日开始,他走路一瘸一拐,而王世瑛从未露出过嫌弃或哀怜的神情,只是更默默守着他。

漫长怀念

岁月缓缓流逝,1945年,重庆城一切都看似照常,可这一年,王世瑛却在分娩时突发意外,撒手人寰,年仅46岁。

那时,张君劢远在万里之外的美国旧金山,正参加联合国成立大会。

他满心期待在回国之后与妻儿团聚,也正打算在大会后写封信寄回重庆,说说自己的见闻与思念。

可一封来自国内的急信将所有温情打碎,信中寥寥数语,却字字惊雷:世瑛难产去世,母子俱殇。

他不敢相信自己的眼睛,一遍又一遍地反复阅读着信纸上的字迹,他泪流满面,却没有声音。

此后,张君劢将对妻子去怀念一直放在心上,而这份怀念,并不仅属于张君劢一人。

同年六月,远在上海的郑振铎得知消息后,没有大肆哀悼,也没有向世人宣告他曾如何爱过她。

他只是在每一次公干到上海时,悄悄绕到万国公墓,带上一束鲜花。

从1945年到1958年,这样的祭奠一共持续了十三年。

1958年,郑振铎奉命出访阿拉伯,飞机失事,全机罹难。

人们再未在万国公墓见到那束定期出现的鲜花,也再没有那位身着深灰西装、静默伫立的中年人。

而另一边,张君劢自妻子去世后,终身未再娶。

他将家中王世瑛生前用过的物什一件件收好,屋中不再更动布置。

1969年,张君劢在台北病逝,享年八十二岁。

有人说,自王世瑛离去后,他的生命便只剩余温;也有人说,他的灵魂,早在重庆那场春雨中随她而去了。

他们最终未合葬,却在漫长岁月里以另一种方式长相厮守。

一位女子,用一段未完的青春感动了两个时代的才子。

他们一个以生命守候,一个用岁月告别,他们都走了,她也早已沉眠,但她曾存在过的痕迹,却借由他们的文字、他们的默念,被镌刻在时间的深处,不朽不散。

有些人,活着时轻声细语,离开后却余音绕梁。

王世瑛正是这样的人,她惊鸿一瞥,却在记忆中,绵延一生。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!