追光文学巨匠

纪念瞿秋白诞辰125周年

革命先驱瞿秋白在中国现代文学史、批评史、思想史上享有重要地位。他与鲁迅一道被茅盾誉为“左翼文台两领导”,被中国现代文学理论家李何林推许为20世纪中国文学思想史上的“双璧”。1935年6月18日,他在福建省龙岩市长汀县从容就义,在漫长的历史长河中留下一个英勇、坦荡的背影。今年恰逢他诞辰125周年,让我们一起致敬先驱者寻觅光明、开辟新路的旅程,重温超越时空而历久弥坚的文学精神与创作理念。

瞿秋白(1899—1935年)

始终肩负沉甸甸的历史责任感和时代使命感

瞿秋白起步便以中国报告文学先行者角色,昂首迈入中国现代文学的灿烂星河。《饿乡纪程》《赤都心史》不仅是中国报告文学领域早期结出的重要硕果,也是中国作家不忘初心、探索民族复兴之旅的文字见证。瞿秋白在暗夜中寻找救亡图存道路的担当、在动荡与苦难岁月中勤奋笔耕的精神,如今仍然为人所景仰。

“五四”风起云涌,瞿秋白有幸成为时代潮流的亲历者与承传者。他自述人生目标是“为大家辟一条光明的路”,其间的忧患意识、责任担当与献身精神,不仅是他高洁人格的光辉呈现,也是他光明伟岸写作品格的充分昭示。深深根植在《饿乡纪程》《赤都心史》中的,就是瞿秋白在现实中强烈的时代使命感。他是一个“秉着刻苦的人生观”的“积极的奋斗者”。时代写作者的勇于担当意识、中国故事的历史叙述者姿态,在瞿秋白第一次赴俄时所作的《饿乡纪程》《赤都心史》中就有极为真诚的坦露:“我入俄的志愿——担一份中国再生时代思想发展的责任。”瞿秋白称自己的国家为“东方古文化国”,字里行间无不隐含着为民族、为国家探寻精神信念的时代豪情。

瞿秋白不作看景人浮光掠影的感叹,不愿像“市侩乡愿主义”那样“求容于环境,向庸众的惰性低头”,这是“任者”的品格。一直以来,他的文学活动与革命活动一样,始终肩负着沉甸甸的历史责任感,甚至可以说,更多的时候他把文学活动视为革命实践的一个重要部分。他的著述、译介活动同样承担着神圣而高尚的使命,悲愤多于冲淡,警惕和反对“坐在暖融融的帷幕里不问天下的饥寒”,充分展示出直面现实的精神力度和思想强度。瞿秋白义无反顾的执念,让我们感受到他持守的巨大人格力量与高贵的信仰力量。

“求容于环境”而获得的满足是一时的,有使命感的写作则往往因对理想的执着探寻与沉重的历史责任感而充满忧患意识。《饿乡纪程》读下来,很难不为其中弥漫着的忧生伤世之思而感叹。这既有民族基因的遗传,更缘于当时苦难现实、动荡岁月的促成。现实社会与周遭环境的重压,使瞿秋白将个体的命运与国家的出路、民族的未来紧密关联。他的忧患联结着个体与群体、人生与社会,蕴含广阔的时代背景和深厚的社会内涵。

由个人的苦闷、家庭的困顿,推广至“人间苦”,瞿秋白的忧患是深广的,更是超拔的。他“希望勇猛精进抗御万难”,以崇高的人生理想改变苍凉的现实,《饿乡纪程》因而又是高远、壮阔的,是鲁迅所谓的“至诚之声”,可以“致吾人于善美刚健”,可以“援吾人出于荒寒”。瞿秋白将浓郁的忧患意识与强烈的社会责任感进行融和贯通,进而化为对人民大众深沉、真挚的爱。

“我决不忘记你们,我总想为大家辟一条光明的路!”这就是《饿乡纪程》让人仰之弥高、读之不倦的地方。中国现代文学发展初期就有了瞿秋白这一颗“血诚”之心。

不遗余力地推动和深化“文艺大众化”问题

关于“文艺大众化”的命题,瞿秋白曾经有过专门的深入思考,留下了宝贵的历史经验。

在他看来,“文学是民族精神及其社会生活之映影”,而且“社会情绪的表现是文学”,因此作家如果“真能融洽于社会生活”,真正做到“沉浸于当代的‘社会情绪’”,并且将之“真实的诚意的无所偏袒的尽量描画出来”,就必然代表了“时代精神”。同时,他还富有洞见地指出“社会情绪”“社会思想”正是以“一种普通的民众情绪为之先导”的,自觉地将文学的大众化与社会现实关怀相结合,为之后明确提出“大众化”奠定基础。而实现“大众化”的关键则是要能真诚地呼吸于社会生活,寝馈于社会生活,“沉心静气的听”“凝神壹志的看”,以“作者生活的大众化”来达成文艺的真正大众化,这是“大众化”的心魂之所在。

1931年9月,瞿秋白撰写的《大众文艺和反对帝国主义的斗争》明确提出“文艺大众化”的问题,呼吁尽快改变新文艺和民众向来绝缘的状况,号召“革命的文艺,必须‘向着大众’去”。紧接着,他以系列的论述与相关的创作实践,不遗余力地对这一问题进行扩展和深化,使之成为其时左翼文艺阵营颠覆或改造欧化文学、“哑巴文学”等一切脱离“极大多数人”的文学的支点。比如,同年10月,他撰写了《普洛大众文艺的现实问题》,第二年3月又进行了修改重写,并且以新的篇名《大众文艺的问题》再度发表。文章着重讨论了大众文艺“用什么话写”“写什么东西”“为着什么而写”“怎样去写”“要干些什么”等问题。他主张用现代的、读出来可以听得懂的中国话来写,摆脱旧的语言和欧化的语言,倡导对旧体裁加以改革,利用旧的体裁加入新鲜因素,题材则应该包含“工人民众和一切题材,都要从无产阶级观点去反映现实的人生,社会关系,社会斗争”,目的是要让非大众的文艺实现大众化,创造革命的大众文艺。他指出:“普洛大众文艺应当在思想上,意识上,情绪上,一般文化问题上,去武装无产阶级和劳动民众:手工工人,城市贫民和农民群众。”这是马克思主义“人民性”文艺思想在当时中国的传播和发展。

尽管此时革命文艺大众化的思想有着不可避免的时代烙印,但“文艺大众化”命题的经典性,以及瞿秋白关于它的大量具有历史穿透力的言说,对今天的作家而言仍然是重要的理论资源。之所以说重要,就在于它触及了文学创作中必须直面而且具有普遍意义的几个关键问题。比如,什么是文学作品中的“人民性”?“人民性”的根本表现又是什么?瞿秋白对自己笔下的“一切普通人”需要什么样的文艺论析,寓抽象于具体,为当时的文艺发展开启了新的思路。他不仅痛恨“文艺上的贵族主义”玩弄、蒙蔽、迷惑、恐吓乃至于“糟蹋群众”,更对“浅薄的人道主义”站在剥削阶级的立场上“可怜”群众以冒充革命文学警惕有加,凡此等等,其内核是基于一种真正而深沉的人道主义,基于尊重人民、爱护人民的人本精神。这种精神几乎贯穿于他文论与创作的各个方面,瞿秋白作为一个“绅士阶级”家庭出身的作家,在革命熔炉中经过淬炼,心中铸就了一种可贵的平民精神,而且与“时代精神”“社会情绪”相互交织,从而为作家应该如何呈现“大众化”开辟了一条新路径。

意味深长的是,瞿秋白生前十分疼爱、视如己出的继女瞿独伊,作为革命先烈后代,立足本职岗位,认认真真工作,勤勤恳恳奉献,始终坚守一个共产党员的本色和底色,在2021年荣获“七一勋章”,这是瞿秋白身上蕴含的人民立场和为民情怀在当代的激荡回响。

“云端下落,脚踏实地”,将自我深深植根在现实的土壤之中,将作品深深扎根在生活的洪流和人民的创造之中——瞿秋白所期盼的,当代作家依然要为之不懈努力。

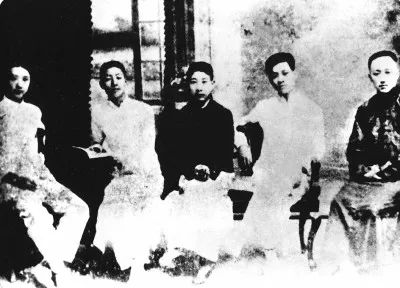

1920年,瞿秋白与《新社会》成员在北京合影(左起:瞿秋白、郑振铎、瞿世英、耿式之、耿济之)。

追求“古典”与“现代”的相互结合

瞿秋白出身于“世代读书”之家,自小得以徜徉书香之间,对经史子集、古典诗词乃至传统书画都有着浓厚的兴趣,因而身上具备了传统文人那种圆融而深厚的古典修养。当回顾自己的一生时,他一再述及自己有着爱读古书、爱好文艺的传统文人旧习,也坦言自己早年以研究中国传统文学为人生志向。

因为投身革命的需要,瞿秋白转而成为新文学的创作者和新文艺理论家、批评家,但他与优秀传统文化始终保持着血脉关联。潜藏的深厚古典素养,始终引导和熏陶着他的新文学创作,参与塑造了他作品的基本风貌与精神底色。最显而易见的是瞿秋白文字中对经史子集诸多经典的征引,可谓七纵八横,信手拈来。他笔下活跃着的,远不局限于《诗经》《左传》《论语》《孟子》这些常见典籍,也绝不是只有李杜韩柳欧苏这些经典诗人,其博览之广、采撷之精,仅从“饿乡”二字的来历就可见一斑。清代散文家管同在《饿乡记》中称伯夷、叔齐所居首阳山为“饿乡”,瞿秋白借用之,强烈表达出内心热诚的信仰和坚决的态度。

更足以形成瞿秋白创作美学特征的,是那些渗透着更深层次的审美理念,弥散在文字里的“古典”意境、情调与氛围,如《饿乡纪程》里那些低回起伏、荒凉邈远的风光描绘,给人以无限联想与深刻感触,是古典诗词境界在现代文学之中的涅槃再造。而他的笔调,有着古代散文洗练、简约的传统余韵。从瞿秋白的文字里,可以窥见优秀传统文化向现代转换的一种面向,值得再三品读与用心借鉴。

他的旧体诗词也追求“古典”与“现代”的相互结合。旧体诗的创作是瞿秋白回望和致敬古典传统的一个颇为直接的方式,就像丁玲所说,这是一种可以“完全呈露”他自己的方式。但瞿秋白并没有为写而写,而是以传统体式为“形”,与现实感怀进行关联和互动,将“感于哀乐,缘事而发”的汉乐府传统进行活用。从青少年时期创作《哭母》《雪意》直至最后的《无题》《浣溪沙》等,其间他的吟咏未断。这些诗作往往由窘迫的现实空间与深邃的生命意识碰撞而成,揭示现实人生的境遇,浸透着诗人的思想情感。因而,其“体”虽旧,其“用”却新,以旧体写现事、抒今情,如同老树上发的新芽,是其时古典诗歌进入现代领域的可贵样例。

1935年6月18日,瞿秋白在长汀中山公园英勇就义。图为瞿秋白烈士纪念碑。

瞿秋白带着传统文人鲜明的古典特性,在当时风云激荡的社会现实使命召唤下,以极大的热情、勇毅的信念投入中国革命文学与文艺理论事业的建设之中。他在现代文学史上的重大影响,不只是开启了新颖的形式、留下了华彩的篇章,最重要的是他在文学道路上的种种努力,无不是立意走向人民,为了大众,从而在荆棘丛生的地方开辟出人民大众的文艺天地。

(作者系福建师范大学文学院副教授)

原文刊登于《光明日报》2024年11月13日14版